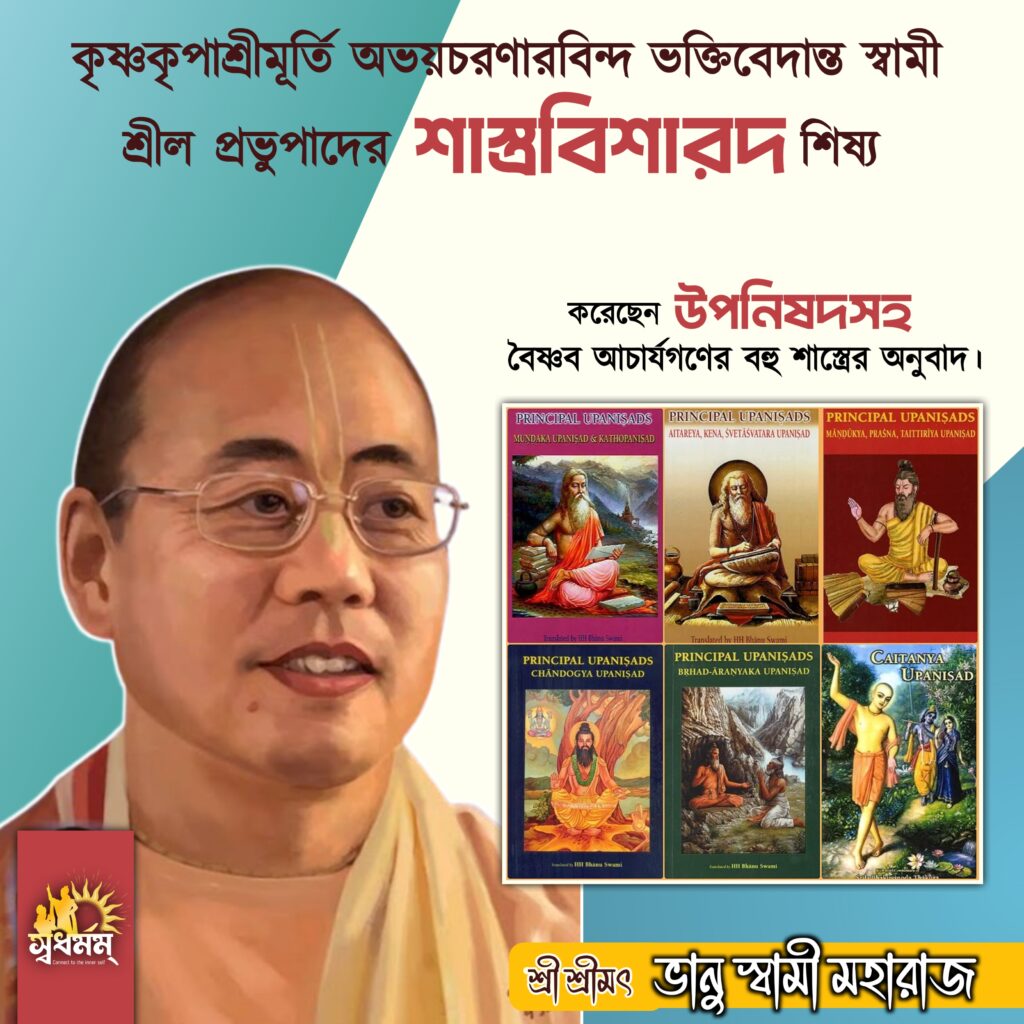

ভানু স্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম শাস্ত্র বিশারদ শিষ্য শ্রীশ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ অনুদিত ❝Principle Upanishads❞ প্রকাশ হয়েছে। ভানু স্বামী মহারাজের প্রকাশনায় রয়েছে রঙ্গরামানুজ আচার্যের ভাষ্য সহ মাধ্বাচার্য; বলদেব বিদ্যাভূষণ; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, জীবগোস্বামী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপনিষদের ভাষ্যসমূহ। শ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ যিনি তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে বৈষ্ণব আচার্যগণ রচিত সমস্ত শাস্ত্রকে ইংরেজিতে অনুবাদের কার্য আজও চলমান রেখেছেন। ইতিমধ্যে ভানু স্বামী মহারাজ দ্বারা ১৩১ খানা শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে ভানু স্বামী মহারাজের অপ্রাকৃত জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হলো। শ্রী শ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ শ্রী শ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ ১৯৪৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কানাডায় সৌভাগ্যবান জাপানি পিতামাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)- এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের জ্যেষ্ঠ শিষ্যদের একজন। তিনি ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস হিস্ট্রি” বিষয়ে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি ভারতে হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে ১৯৮২ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে নিজ হাতে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সেবার কৌশল শিখিয়েছিলেন এবং ইসকনের ভেতরে এই বিষয়ে তিনি একজন কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বিশ্বজুড়ে বহু ভক্তের জন্য প্রেরণার উৎস এবং ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ায় কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করেন। ১৯৭২ সালের মধ্যেই ভানু স্বামী মহারাজ সংস্কৃতের সঠিক উচ্চারণ, রান্নায় দক্ষতা এবং বিগ্রহ সেবায় উৎকর্ষের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রশংসা অর্জন করেন। সংস্কৃত ও বাংলার একজন বিদ্বান হিসেবে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রসম্ভারের শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্যদের ভাষ্য। ভানু স্বামী মহারাজ নীরবে কাজ করে যাওয়া একজন সাধক। তিনি যুদ্ধকলা, রেইকি হিলিং (এক ধরনের জাপানি বিকল্প চিকিৎসা ও আধ্যাত্মিক নিরাময় পদ্ধতি), জ্যোতিষশাস্ত্র, মুদ্রা, কর্ণাটক সঙ্গীত (বিশেষ করে বীণা) ইত্যাদিতে পারদর্শী। তিঁনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে তাঁকে ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতম্, কর্মতত্ত্ব, পুনর্জন্ম, যোগ, শব্দের রহস্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করতে সক্ষম করেছে। তিনি আজও অনুবাদের এই সেবা অব্যাহত রেখেছেন—পূর্বতন বৈষ্ণব আচার্যদের বাংলা ও সংস্কৃত রচনার অমৃতরস আমাদের প্রদান করে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করছেন। তিনি ইসকনের পরিচালনা পর্ষদ (জিবিসি)-এরও একজন সদস্য। উপস্থাপনে- ©স্বধর্মম্™

অসংযমী বিষয়ী ব্যক্তির নিকট হতে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ।

কৃষ্ণভক্তিতে আহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা যেরকম খাদ্য গ্রহণ করি, সেইরকম কোষ দ্বারা আমাদের শরীরও গঠিত হয়। আর এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে- খাদ্যাভ্যাস সরাসরি আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই, তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে- শাকাহারী প্রাণীদের আচরণ, মাংসাশী প্রাণীদের আচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পশুকূলেও খাদ্যের প্রভাবে আচরণে ভিন্নতা দেখা যায়। প্রশ্ন: তাহলে মনুষ্য সমাজের মধ্যে যারা পরমেশ্বরকে সবসময় হৃদয়ে ধারণ করতে চান তাদের আহার কেমন হওয়া উচিত,? উত্তর: আহার সর্বদাই সাত্বিক হওয়া উচিত। কেননা সত্ত্বগুণ সুখপ্রদ, রজগুণ সুখ-দুঃখ প্রদায়ক, তমগুণ কেবলই দুঃখদায়ক। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে- आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः॥ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রূবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।। আহার শুদ্ধ হলে,তার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্ত্বা শুদ্ধ হলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষ বা জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের পথ খুজে পায়❞ (ছান্দোগ্য উপনিষদ: ৭/২৬/২) শাস্ত্রে প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে আহারকেও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রধানত তমগুণ থেকে প্রমাদ আলস্য উৎপন্ন হয়; রজগুণ থেকে কাম; সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান। আর তাই ইন্দ্রিয়সমূহে যদি জ্ঞানের প্রকাশ না ঘটে তবে কি করে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারা যায়? এজন্য যেসকল পরমার্থবাদীগণ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে ইচ্ছা করেন কিংবা তাঁর নিকট শরণাগত হন তারা অবশ্যই সাত্বিক আহার গ্রহণ করেন। অন্যথায় রজ ও তম গুণ সম্পন্ন হলে জ্ঞানের বিপরীত প্রকাশের কারণে পরমেশ্বরকে সর্বদা হৃদয়ে অনুভব করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন: যদি আহার শুদ্ধ সাত্বিক হলেই আহার গ্রহণকারীর ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে, ফলে ভগবানকে জানা যায়, তাহলে আহার কিরূপে শুদ্ধ করতে হয় বলুন? উত্তর: ❝যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু❞ যজ্ঞই বিষ্ণু। শতপথ ব্রাহ্মণ: ১|১|৪|৫ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরেক নাম যজ্ঞ। যে প্রক্রিয়ায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কোনোকিছু নিবেদন করা হয় সেটিকেও যজ্ঞ বলা হয়। তাই এভাবে ভোগ্যবস্তু নিবেদনের ফলে বস্তুর জড় কলুষ বিদূরিত হয়ে শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য যখন পরমেশ্বর ভগবানকে উৎসর্গ করে তাঁর প্রসাদরূপে গ্রহণ করা হয় তখন সেই বস্তুর জড় গুণ ভোক্তাকে স্পর্শ করে না। পরমেশ্বর যেরূপ নির্গুণ ঠিক সেরূপ তাঁর নিকট অর্পিত বস্তুও তাঁর প্রভাবে নির্গুণ হয়ে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আর এভাবেই যদি কেউ বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করেন তবে তিঁনি এই জড় জগতে বাস করলেও জড় গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তিঁনি গুণাতীত হয়েন। প্রশ্ন: যদি এমন ব্যক্তির রন্ধন আহার করি যে- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে না এবং যা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়নি, তাহলে সেই আহার কি গ্রহণকারীকে ত্রিগুণে আবদ্ধ করে? উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। শুধু রন্ধনেই যে রন্ধনকারীর গুণের প্রভাব পড়ে এমন না, বরং ঐ ব্যক্তির সমস্ত আচরণেই তা প্রকাশ পায় এবং ঐ ব্যক্তিকে অনুসরণ করলে সেই ব্যক্তি যে গুণের স্থিতিতে অবস্থিত আছেন সেটাও অনুসরণকারীকে প্রভাবিত করে। এই গুণের বিনিময় অতি সুক্ষ্মভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ তথা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ তা স্পষ্টত দেখতে পান। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: অন্ত্যলীলা- ০৬|২৭৮ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে- বিষয়ীর হাতে অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ।। বিষয়ীর হাতে রান্না করা খাবার গ্রহন করলে মন মলিন হয়, তখন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা অসম্ভব হয়ে যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যদি কেউ কোনো জড় বিষয় আসক্ত ব্যক্তির রন্ধনকৃত খাবার গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তির হৃদয়েও বিষয় আসক্তি জাগরিত হবে। কারণ, চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ব্যাক্তির কার্যে প্রকাশিত হয়। এভাবেই কেউ যখন রন্ধন করে, তখন সেই ব্যাক্তি কোন মনোভাব নিয়ে রান্না করছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই রাঁধুনি কি কৃষ্ণের ভোগের জন্য রান্না করছে এবং সে কি কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য রান্না করছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, জড়-চেতন সমস্ত কিছুর উৎস। তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিঁনি ভক্তের ভাবটা অনুভব করেন। তিঁনি কেবল ভক্তের প্রেমময়ী ভাবের ভক্তিপ্লুত উপহার গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি ভগবানকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জিহ্বার স্বাদের কথা চিন্তন করতে করতে রান্না করে, তাঁর সেই রান্না ভগবান কেন গ্রহণ করবেন? যেহেতু তা ভগবান গ্রহণ করেন না, সেহেতু তাঁর ভক্তরা কিভাবে তা গ্রহণ করতে পারেন? কারণ ভগবদ্ভক্তরা ভগবদ্প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর তাই যখনই কোনো ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মায় এর বিপরীতে সেই ব্যক্তির কৃষ্ণের প্রতি বিরক্তিও জন্মায়। কেননা বিষয় আসক্তি জীবকে ভোগবাসনায় প্রলুব্ধ করে। আর ভোগবাসনা জীবকে কৃষ্ণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই দেখা যাচ্ছে আহারের গুণগত অবস্থা অবশ্যই আহারকারীকে প্রভাবিত করে। প্রশ্ন: এই যে আহারের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে প্রকৃতির ত্রিগুণের স্থানান্তর ঘটে, এটা কি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়? উত্তর: ধরুন একজন চিত্রশিল্পী তার হাত দিয়ে চিত্র অংকন করে কোনো এক চিত্র দেওয়ালে কিংবা কাগজে ফুটিয়ে তুলছে, কিন্তু তোলার পূর্বে চিত্রটি সে তার চিন্তায় চেতনায় অবশ্যই অংকন করে। সেই ব্যক্তির মননে চিত্র সম্পর্কিত যেরূপ ধারণা চিত্রিত হয়, সে তার চিত্রকর্মে তা প্রকাশ করে, আর তখন সেই চিত্র দেখেই আমরা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হই। এভাবেই সমস্ত ক্রিয়া সাধনের পূর্বে প্রত্যেক জীবের চিন্তা- চেতনায় সুক্ষ্মভাবে সেই ক্রিয়া তৈরি হয়, পরে ক্রিয়া কর্তার ইচ্ছায় তা বাস্তবে রূপ নেয়। রন্ধনের বেলায়ও একই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে, রন্ধনকারী যেইরূপ চিন্তা নিয়ে রান্না করবেন সেইরপ গুণ সম্পন্নভাবেই তা প্রস্তুত হবে। আর সেই রন্ধনকৃত খাদ্য গ্রহণের ফলে আহারকারী ব্যক্তিও খাদ্যের গুণগত (সত্ব, রজ, তম) অবস্থার দ্বারা সাত্বিকী, রাজসিকী, তামসিকী এই তিন প্রকারে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, এই জড় জগতের ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজ, তম) জীবকে এজগতে আবদ্ধ করে রাখে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ এই জগত থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসী হয়, তবে তাকে অবশ্যই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হতে হবে। আর তাই সেই স্তরে উন্নীত হতে হলে অবশ্যই সমস্ত গুণের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, পরম বাস্তব বস্তু, আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। তবেই সেই গুণাতীত চৈতন্য অবস্থায় প্রকাশিত হবে। তখন প্রকৃত বাস্তবতা দর্শন করা সম্ভব। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ সম্ভব। এজন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ’কে পরমেশ্বর ভগবান হিসেবে স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হন। ✍️ প্রবীর চৈতন্য চন্দ্র দাস © স্বধর্মম্ ™

শূদ্রগণ কি পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারবে না?

সমাজ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য ৪টি বর্ণ ও ৪টি আশ্রমের কথা বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি বর্ণ হলো- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কেবল শূদ্র বর্ণকে লক্ষ্য রেখেই করে এই আলোচনা উপস্থাপিত হলো। লক্ষ্য করলেই দেখবেন কোনো সমাজে শিক্ষিত থেকে শুরু করে নিরক্ষর সকল ধরনের মানুষ বিদ্যমান থাকেন। এই বৈচিত্র্যতা আবহমান কালের। নিরক্ষর-স্বাক্ষর প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে অবদান রেখে যাচ্ছেন। এক শ্রেণী ছাড়া আরেক শ্রেণীর মানুষ চলতে পারে না৷ ইংরেজিতে একটি বাক্য আছে, “Man cannot live alone.” যেমন- অসুক বিসুখ হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া লাগে। আবার সেই ডাক্তার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হন, সেই ব্যবসায়ী আবার পণ্য আমদানির জন্য কৃষকের শরণাপন্ন হন, আবার উভয়েই কোনো কারণে অনিরাপদ বোধ করলে থানা পুলিশ ইত্যাদি নিরাপত্তা বাহিনীর শরণাপন্ন হন। এভাবেই সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে অবদান রাখছেন। এরকমই বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় অবদান রাখা চারটি বর্ণের একটি হচ্ছে শূদ্র। প্রশ্ন: শূদ্র বর্ণের কর্ম কি? উত্তর: ❝পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম্___পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত।❞ (ভ:গী: ১৮/৪৪) প্রশ্ন: কেউ শূদ্র কি-না তা কিভাবে চিহ্নিত করা যায়? উত্তর: উপরোক্ত শ্লোকে শূদ্র লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যাদের কোনোরূপ বুদ্ধিভিত্তিক উন্নত কর্মে যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা নেই অথচ তারা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের শ্রম বা সেবা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন, তাদেরকেই শূদ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রশ্ন: শূদ্র হিসেবে গণ্য করায় একজন মানুষকে ছোট করা হচ্ছে? উত্তর: চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ভগবদগীতায় (৪/১৩) বলা আছে যে এই বর্ণ- প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বিভাগগুলোর উদ্দেশ্য কখনোই কাউকে ছোট করা নয়। এই ক্ষেত্র পার্থক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ক্ষেত্রের লোক যাতে তার তার সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে অবদান রাখতে পারে সেজন্যই। এরকম ব্যবস্থা সকল পর্যায়েই দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়ও এটি লক্ষ্য করা যায় যে- সবাই একই ক্ষেত্রে কর্ম করছেন না। কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা বরাবরই রয়েছে। কেউতো এই ব্যবস্থাতে প্রশ্ন তোলেন না, কেন একজন উচ্চপদস্থ ও আরেকজন নিম্ন? ঐটা কি বৈষম্য নয়? প্রশ্ন: আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এরকম ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন সমাজে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় কিন্তু বর্ণবিভাগের কি উদ্দেশ্য? উত্তর: না, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সাম্য বা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, বিপরীতে সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও হানাহানি দেখা যাচ্ছে এবং তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগই নেই। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার গলদটা এখানেই যে- এইরকম ভিন্ন ভিন্ন কর্ম দ্বারা মানুষ কেবলই রাষ্ট্র ও নিজের ভরণপোষণে ব্যস্ত, একারণেই এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক বৈষম্য দেখা যায়। অথচ, বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দ্বারা নিযুক্ত কর্মে মানুষের কেন্দ্রে থাকেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে কর্ম করে থাকেন, যার ফলে সকলেই তৃপ্ত থাকেন। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় যে বর্ণবিভাগ রয়েছে তাতে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধিনিষেধ, কঠোর ও শিথিল রাখা হয়েছে। ব্রাহ্মণের জন্য যা অনুমোদিত ক্ষত্রিয়ের জন্য তা নিষিদ্ধ, বৈশ্যের জন্য যা অনুমোদিত শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ, প্রত্যেকের বিধিনিষেধে কিছু পার্থক্য রাখা হয়েছে। তবে এই বর্ণব্যবস্থায় কে কি কর্ম করছেন এর দ্বারা উঁচুনিচু ভেদাভেদ তৈরি করা হয় না। কেননা, প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সন্তুষ্টি বিধান করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে যা অনবরত কার্য করছে এবং অন্তিমে উদরে খাদ্য প্রেরণ করছে। তো উদর ব্যতীত বাকিসব অঙ্গ যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী উদরকে তৃপ্ত রাখছেন বলেই সম্পূর্ণ শরীর পরিপুষ্ট হয়ে সকল অঙ্গে শক্তি প্রদান করছে। এভাবেই সমাজ ব্যবস্থাকে সাম্যের দিকে পরিচালিত করতে হলে যথাযথ কেন্দ্রকে খুজে বের করে সেই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে কর্ম নিবেদন করতে হবে। তবেই সাম্য শান্তি দুটোই প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র বেদ পরমেশ্বর ভগবানকে সেই কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। অতএব বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থায় কেউ শূদ্র হোক কিংবা ব্রাহ্মণ এটা কোনো বড়-ছোট ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হচ্ছে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে কি-না সেটা। প্রশ্ন: শূদ্রেরাও কি তাহলে পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারবে? উত্তর: হ্যাঁ! অবশ্যই। কেননা? যেহেতু সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে- প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ যোগ্যতায় নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে শাস্ত্রোক্ত কর্মের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর এভাবেই সকল বর্ণের লোকেরা শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করতে পারেন। ঠিক যেভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উদরপূর্তিতে সহায়তা করছে। উদর পূর্ণতা পেলেই সমস্ত শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকল বর্ণের মনুষ্যের উচিত সমস্ত কিছুর কেন্দ্র, পরম উৎস শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকা। শ্রীল প্রভুপাদ এবিষয়ে তাঁর ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যা করেছেন- ❝সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের দ্বারা তারা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধরনের কর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং সেই সকল কর্মের ফলের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য। কেউ যদি সর্বদাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে এভাবেই চিন্তা করেন, তা হলে ভগবানের কৃপার ফলে তিনি অচিরেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করবেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্গীতায় (১২/৭) ভগবান বলেছেন- তেষামহং সমুদ্ধর্তা। এই প্রকার ভক্তকে উদ্ধার করার ভার পরমেশ্বর ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। যে কোন রকম কর্মেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন।❞ (ভ:গী: ১৮/৪৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য) ✍️ প্রবীর চৈতন্য চন্দ্র দাস। © স্বধর্মম্™

ॐ তৎ সৎ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

ওঁ তৎ সৎ- এই তিন প্রকার ব্রহ্ম-নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হয়েছে। (ভ:গী: ১৭/২৩) ❝ওঁ তৎ সৎ-এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্টভাবে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সূচিত করে। বৈদিক মন্ত্রে সর্বদাই ॐ শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ____ ॐ তৎ সৎ- এই তিনটি শব্দ পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়, যেমন- ॐ তদ্ বিষ্ণোঃ। যখনই কোন বৈদিক মন্ত্র বা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নামের উচ্চারণ করা হয়, তার সঙ্গে ॐ শব্দটি যুক্ত হয়। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই তিনটি শব্দ বৈদিক মন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 📌 ॐ ইত্যেতদ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম (ঋক্ বেদ) প্রথম লক্ষ্যকে সূচিত করে। তারপর, 📌 তৎ ত্বম অসি (তত্ত্বমসি) –ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/৮/৭ দ্বিতীয় লক্ষ্য সূচনা করে এবং 📌 সৎ এব (সদেব সৌম্য) –ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১ তৃতীয় লক্ষ্যকে সূচিত করে। একত্রে তারা ॐ তৎ সৎ। পুরাকালে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি এই তিনটি শব্দের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নির্দেশ করেছিলেন। অতএব গুরু-পরম্পরাতেও এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে।❞ (শ্রীমদভগবদগীতা: ১৭|২৩ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

মায়াবাদী কারা?

❝শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, “মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করে যে, শারীরক-ভাষ্য নামক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা, যা অদ্বৈতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে বেদান্তসূত্রের যথার্থ ভাষ্য। এভাবেই তারা বেদান্তসূত্র, উপনিষদ ও অন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র তাদের নির্বিশেষ মতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। একজন প্রখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি লিখেছেন, বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে শঙ্করাচার্যকৃত উপনিষদ ও বেদান্তের শারীরক-ভাষ্য হচ্ছে বৈদিক প্রমাণের একমাত্র উৎস। কিন্তু আসলে বেদান্ত বলতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্মকে বোঝায় এবং শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্য ছাড়া বেদান্তের মধ্যে আর কিছু নেই তা ঠিক নয়। বৈষ্ণব আচার্যদের রচিত আরও অনেক বেদান্ত ভাষ্য রয়েছে এবং তাঁরা কেউই শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করেননি, অথবা তাঁর কল্পনাপ্রসূত ভাষ্যকে স্বীকার করেননি। তাঁদের ভাষ্যসমূহ দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপন্ন করতে চায় যে, ভগবান ও জীব এক এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই ভগবান হতে চায়। তারা অন্যদের কাছে ভগবানের মতো পূজিত হতে চায়। এই ধরনের মানুষেরা শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধ-দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বৈষ্ণব আচার্যদের এই সমস্ত দর্শন স্বীকার করে না। মায়াবাদীরা এই সমস্ত দর্শন আলোচনা করে না, কেন না তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, তাদের কেবলাদ্বৈতবাদ হচ্ছে একমাত্র দর্শন। এই দর্শনকে তারা বেদান্তসূত্রের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে মনে করে তারা বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে কেবল ভাবপ্রবণতা মাত্র। তাদের বলা হয় মায়াবাদী, কারণ তাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ মায়ার দ্বারা রচিত এবং তাঁর প্রতি ভক্তের যে ভক্তিমূলক সেবা তাও মায়া। তারা মনে করে যে, এই প্রকার ভগবদ্ভক্তিও সকাম কর্মেরই (কর্মকাণ্ডের) একটি অঙ্গ। তাদের দৃষ্টিতে ভক্তিই হচ্ছে মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা অথবা ধ্যান। এটিই হচ্ছে মায়াবাদী দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে পার্থক্য।❞ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত: আদি/০৭/১০১ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

মানুষের খাদ্য কি? মানুষ কি শাকাহারি-মাংসাশী নাকি সর্বভুক?

এর উত্তরে এক কথায় বলতে হয় মানুষ শাকাহারী নিরামিষভোজী প্রাণী। শাক-সবজি, ফল-মূল এবং দুধ-দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি হলো মানুষের আদর্শ খাদ্য। অবশ্যই পশুহিংসা (পশুহত্যা) করে সেই পশুর মাংস আহার করা অন্তত সভ্য মানুষের কাম্য নয়। পশুহত্যা করে পশুমাংস আহারকে নিন্দা জানিয়ে বৈদিক অনুশাসন শাস্ত্র বর্ণনা করছে- स्वमांसं परमांसेन यो वर्द्धयितुमिच्छति। अनभ्यर्च्य पितॄन् देवान् ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥ স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি। অনভ্যর্চ্য পিতৃন্ দেবান্ ততো’ন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ ॥ যে ব্যক্তি পরকীয় মাংস দ্বারা __ আপনার মাংস বর্ধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইতে পাপকারী আর জগতে কেহই নাই। (মনুসংহিতা: ৫/৫২) मांसभक्षयिताम् उत्र यस्य मांसम् इह अद्म्यहम्। एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্। এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে। পণ্ডিতেরা মাংস শব্দের অর্থ (‘মাং’ আমায়, ‘সঃ’ সে ভোজন করিবে) এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (মনুসংহিতা: ৫/৫৫) প্রকৃতির ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীব যোনি রয়েছে৷ এই সমস্ত জীবগণ স্ব স্ব প্রকৃতিতে নির্ধারিত খাদ্যই গ্রহণ করেন। তারা কেউই প্রকৃতির আইন অমান্য করে নির্ধারিত খাদ্য ব্যতিরেকে ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করেন না। যেমন- মাংসাশী প্রাণী বাঘ বা’ সিংহ যতই ক্ষুধার্ত থাকুক না কেন, সে কখনোই জঙ্গলের ফলমূল খেতে যাবে না। কিংবা শাকাহারী প্রাণী হরিণ, হাতি, ঘোড়া, খরগোশ, জিরাফ এরাও কখনো ক্ষুধার্ত থাকলে মাংস খায়না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ব্যতীত অন্য সকল জীব প্রকৃতির আইন বাধ্য হয়েই মেনে নেয়। আরেকটু বুঝিয়ে বললে- তাদের চেতনা সেই নির্ধারিত খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্য খাদ্যের কথা চিন্তাই করতে পারে না। ঠিক যেমন বর্তমান রোবটিক্স সিস্টেমের মতো, যেমনটি প্রোগ্রামিং করে দিবেন সেই অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবে। তো এই ৮৪ লাখ জীব প্রজাতির মধ্যে কেবল মনুষ্য প্রজাতিতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা (স্বাধীনতা) রয়েছে সেই স্বাধীনতার ব্যবহার করে সে প্রকৃতির আইন মানতেও পারে অথবা ভাঙতেও পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্র প্রণীত আইন কেউ মানছে আবার কেউ ভাঙছে। যিনি মানছেন তিনি রাষ্ট্রের সুনাগরিক আর যিনি ভঙ্গ করছেন রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিচ্ছে। ঠিক তেমনি পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রণীত এই প্রকৃতি আইন (বৈদিক ধর্ম) যিঁনি মানছেন তিঁনি ভক্ত, অন্যদিকে যিনি অবজ্ঞা করছেন! তিনি কি পার পেয়ে যাচ্ছেন ভাবছেন!?না। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে- ❝পাগলে কি না বলে; আর ছাগলে কি না খায়?❞ বর্তমান সমাজের মানুষের অবস্থাও ঠিক তেমনি। যা খাওয়া উচিত নয় তাই আইন অমান্যপূর্বক ভক্ষণ করছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলে থাকেন শাকাহারী ভোজনে শক্তি থাকে না, প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি না থাকায় শরীর রোগা হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে এটা তাদের অজ্ঞানতা, নইলে এতো বড় শাকাহারী “প্রাণী” হাতি তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেলো কিভাবে আমার বোধগম্য নহে! না-কি অজ্ঞানতা এভাবেই অন্ধ করে রাখে? এদের আরেকটি অতিজ্ঞানী দল আবার বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দ্বারা বোঝাতে চান যেহেতু শাকসবজি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, তাই খাওয়ার জন্য যেহেতু প্রাণের হত্যা হবেই, সেহেতু পশুহত্যা করে মাংস খেলে অসুবিধা কোথায়! তাদের জন্য বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত (১/১৩/৪৭) পূর্ব হতেই বর্ণনা করেছেন, যেখানে- अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम् । फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् ॥ ❝जीवो जीवस्य जीवनम्__জীবো জীবস্য জীবনম্❞ অংশটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ, এক জীব অন্য জীবের খাদ্য। তাই, যদি খাদ্যের নির্ভরশীলতার কথা চিন্তা করি, তবে কি মানুষ খাদ্য হিসেবে মানুষের মাংস খায়? অবশ্যই না। সর্ব-উপরিউক্ত মনুসংহিতার উদ্ধৃতি আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে খাদ্য গ্রহণের জন্য পশুহত্যা কতটা গর্হিত এবং গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই যাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্ববোধ আছে, যারা সভ্য তারা কখনও পশুমাংস আহার করে নিজেদের ইন্দ্রিয় (জিহ্বা) তৃপ্তির জন্য নিরীহ পশুদের হত্যা করেন না। তাহলে মানুষের খাদ্য কি? প্রথমেই বলা বাহুল্য পবিত্র বেদে বলা হয়েছে “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” সবকিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান [ছান্দোগ্য উপনিষদ- ৩/১৪/১]। তাই ৮৪ লক্ষ প্রকার জীবের, প্রত্যেকেরই চেতনানুসারে তার বেদনার অনুভূতি হয়ে থাকে। যে জীব যতবেশি উন্নত চেতনা সম্পন্ন সেই জীবকে ততই উন্নত মানা হয় এবং তার অনুভূতিও ততই প্রখর। যেমন- মানুষ। এভাবেই চেতনানুসারে জীবের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনায় চেতনানুসারে সেই বিন্যাস তালিকায় মানুষের পরেই গোরুর স্থান, এভাবে সর্বনিম্ন চেতনাসম্পন্ন জীব হচ্ছে উদ্ভিদ-বৃক্ষ আদি। উদ্ভিদ যেহেতু নিম্ন চেতনাসম্পন্ন জীব তাই উদ্ভিদের অনুভূতিও অতি সামান্য। তাই বলে উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণভাবে প্রাণীহত্যা জনিত অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা যায় না, যতটা বেদনা সেই উদ্ভিদ মৃত্যুর সময়ে প্রাপ্ত হয়েছে ঠিক ততটাই বেদনা (দুঃখ) সেই উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণকারীকে পেতে হবে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের সংজ্ঞা আমাদের কি শেখাচ্ছে? ❝প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ❝Every action, there is an equal and opposite reaction.❞ এটি মূলত বৈদিক শাস্ত্রের ❝কর্মফল❞ তত্ত্বকে নির্দেশ করে অর্থাৎ, যেমন কর্ম তেমন ফল। যখন কোনো প্রাণী যখন শরীরের কোনো অংশে ব্যাথা অনুভব করে তখন সেই ব্যাথা সম্পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়ে থাকে। ব্যাথার পরিমাণ কম হলে তা শরীরের সর্বত্র পৌঁছানোর পূর্বেই প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা সম্পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়। তাই যখন খাদ্যের জন্য কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হলো তখন সেই প্রাণী যে যন্ত্রণা অনুভব করে সেই যন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আর আপনি যখন সেই শরীরের অংশ (মাংস) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছেন তার মানে আপনি খাদ্যের সহিত সেই যন্ত্রণাকেও গ্রহণ করছেন। অপরপক্ষে উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করতে গেলে সবসময় আপনাকে সেই উদ্ভিদকে হত্যা করতে হয়না। যেমন ঢেড়স গাছ থেকে ঢেড়স পাড়লে গাছ মরে যায়না। লাউগাছ থেকে লাউ পাড়লে গাছ মরে যায় না, এভাবে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে। যদি ধরেও নিই উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য খেলে উদ্ভিদের হত্যা হয়, তবুও আপনি কিভাবে ভাবতে পারেন সবধরনের হত্যার শাস্তি একরকম হবে? মূলা চুরি করলে কি আপনি ফাসি দিয়ে দিবেন নাকি! মানুষ হত্যা আর একটি মুরগী হত্যা যদি সমান অপরাধ না হয়, তাহলে কোন যুক্তিতে পশুহত্যা আর উদ্ভিদ হত্যা সমান অপরাধের হবে? পরমেশ্বর ভগবান যিঁনি সকল জীবের আশ্রয়দাতা, যাঁকে পরম করুণাময় বলে সম্বোধিত করা হয় তিঁনি নিশ্চই নিষ্ঠুর নন। তাই তিঁনি পবিত্র বেদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কোন পদ্ধতিতে সেই সমস্ত উদ্ভিজ্জ আহার গ্রহণ করলেও উদ্ভিদ হত্যাজনিত অপরাধ আমাদের স্পর্শ করবে না। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः॥ যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পন করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি। (ভ:গী: ৯/২৬) এভাবে ভগবানের প্রতি শরণাগত থেকে উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যকে ভগবানের নিকট নিবেদন করার পর তার আশির্বাদ (প্রসাদ) রূপে গ্রহণ করতে হয়, এটাই খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি। আমরা জীবন ধারণের জন্য যা কিছু ব্যবহার করে থাকি তা প্রথমে ভগবানকে নিবেদন করলে সেই বস্তুর ভোগজনিত অপরাধ থেকে ভগবান আমাদের মুক্ত রাখেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে সেই অভয় অবশ্যই দান করেছেন- सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো শোক করো না। (ভ:গী: ১৮/৬৬) অতএব, পরিশেষে বলতে

ব্রহ্মা’জির ১ দিনে পৃথিবীর কতদিন হয়?

আপনি কি দিবারাত্রির তত্ত্ববেতা হতে চান? ❝सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ। রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তে’হোরাত্রবিদো জনাঃ॥ By human calculation, a thousand ages taken together form the duration of Brahmä’s one day. And such also is the duration of his night. মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। এভাবেই যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।❞ (ভ:গী: ৮/১৭) সৌর বর্ষের হিসাবে পৃথিবীতে ০৪ টি যুগ (চতুর্যুগ: সত্য+ত্রেতা+দ্বাপর+কলি) চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই চতুর্যুগের এক সমষ্টিকে বলা হয় এক দিব্যযুগ। এক দিব্যযুগ এক হাজার বার চক্রাকারে আবর্তিত হলে ব্রহ্মাজির এক দিবস হয়, অনুরূপ এক হাজার দিব্যযুগে হয় এক রাত্রি। ব্রহ্মাজির দিবারাত্রির এই সংযুক্তিতে মোট দুই হাজার দিব্যযুগ আবর্তিত হয়; এই দুই হাজার দিব্য যুগের সমষ্টিকে বলা হয় এক কল্প অর্থাৎ, ব্রহ্মাজির এক দিন। এভাবে ৩০ দিনে মাস; ১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে বছর এবং ব্রহ্মাজির ১০০ বছরে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। বিষ্ণুপুরাণ (০১/০৩/১১-১৩) অনুযায়ী ঊষা ও সন্ধ্যা সহ মোট যুগের সময়সীমা: ১) কৃত/সত্যযুগ ৪,৮০০ দিব্যবর্ষ = ১৭,২৮,০০০ সৌরবর্ষ ২) ত্রেতাযুগ ৩,৬০০ দিব্যবর্ষ = ১২,৯৬,০০০ সৌরবর্ষ ৩) দ্বাপর যুগ ২,৪০০ দিব্য বর্ষ = ৮৬৪,০০০ সৌরবর্ষ ৪) কলিযুগ ১,২০০ দিব্যবর্ষ = ৪৩২,০০০ সৌরবর্ষ _________________________________________ সর্বমোট = ৪,৩২০,০০০ সৌরবর্ষ ০১ চতুর্যুগ = ০১ দিব্যযুগ বা’ ০১ দিব্যযুগ = ৪,৩২০,০০০ সৌর বর্ষ। ২,০০০ দিব্যযুগ = ০১ দিন (দিবারাত্রি) বা ০১ কল্প ∴ ০১ কল্প = ২,০০০ দিব্যযুগ বা’ ২,০০০×৪৩,২০,০০০ = ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ। তার মানে ব্রহ্মাজির ০১ দিনে পৃথিবীর হিসাবে দাঁড়ায় ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ। ✍️ প্রবীর চৈতন্য চন্দ্র দাস © স্বধর্মম্ ™️

ব্রহ্মা’জির আয়ুষ্কাল কত?

ব্রহ্মা’জির আয়ুষ্কাল: [৩০ দিনে মাস; ১২ মাসে বা’ ৩৬০ দিনে ০১ বর্ষ; এভাবে মোট আয়ু ১০০ বর্ষ বা’ পর। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল দুইভাগে বিভক্ত এই ভাগকে বলা হয় পরার্ধ] সৌর বর্ষের হিসাবে পৃথিবীতে ০৪ টি যুগ (চতুর্যুগ: সত্য+ত্রেতা+দ্বাপর+কলি) চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই চতুর্যুগের এক সমষ্টিকে বলা হয় এক দিব্যযুগ। এক দিব্যযুগ এক হাজার বার চক্রাকারে আবর্তিত হলে ব্রহ্মাজির এক দিবস হয়, অনুরূপ এক হাজার দিব্যযুগে হয় এক রাত্রি। ব্রহ্মাজির দিবারাত্রির এই সংযুক্তিতে মোট দুই হাজার দিব্যযুগ আবর্তিত হয়; এই দুই হাজার দিব্য যুগের সমষ্টিকে বলা হয় এক কল্প অর্থাৎ, ব্রহ্মাজির এক দিন। এভাবে ৩০ দিনে মাস; ১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে বছর এবং ব্রহ্মাজির ১০০ বছরে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। বিষ্ণুপুরাণ (০১/০৩/১১-১৩) অনুযায়ী ঊষা ও সন্ধ্যা সহ মোট যুগের সময়সীমা: ১) কৃত/সত্যযুগ ৪,৮০০ দিব্যবর্ষ = ১৭,২৮,০০০ সৌরবর্ষ ২) ত্রেতাযুগ ৩,৬০০ দিব্যবর্ষ = ১২,৯৬,০০০ সৌরবর্ষ ৩) দ্বাপর যুগ ২,৪০০ দিব্য বর্ষ = ৮৬৪,০০০ সৌরবর্ষ ৪) কলিযুগ ১,২০০ দিব্যবর্ষ = ৪৩২,০০০ সৌরবর্ষ ___________________________________________ সর্বমোট = ৪,৩২০,০০০ বছর গণনা: ০১ চতুর্যুগ = ০১ দিব্যযুগ বা’ ০১ দিব্যযুগ = ৪,৩২০,০০০ সৌর বর্ষ। ২,০০০ দিব্যযুগ = ০১ দিন (দিবারাত্রি) বা ০১ কল্প ∴ ০১ কল্প = ২,০০০ দিব্যযুগ বা’ ২,০০০×৪৩,২০,০০০ = ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ। ৩৬০ দিন বা কল্প = ব্রহ্মার ০১ বর্ষ বা’ ৩৬০×৮,৬৪০,০০০,০০০= ৩,১১০,৪০০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ। ১০০ বর্ষে আয়ু পূর্ণ হয় বা’ ১০০×৩,১১০,৪০০,০০০,০০০= ৩১১,০৪০,০০০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ অতএব, ব্রহ্মার মোট আয়ু পৃথিবীর হিসাবে ৩১১,০৪০,০০০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ বা ৩১১ ট্রিলিয়ন ৪০ বিলিয়ন বছর। তথ্যসূত্র: ১) বিষ্ণুপুরাণ: ১/৩/১১-১৩ दिव्यैवर्षसहस्रैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्। चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे।।११।। चत्वारि त्रिणि द्वै चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्। दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः।।१२।। तत् प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिषीयते। सन्ध्यांशश्चैव तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः।।१३।। দিব্যৈবর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্। চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ।।১১৷৷ চত্বারি ত্রীণি দ্বৈ চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্। দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেস্বাহুঃ পুরাবিদঃ ।।১২।। তৎ প্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্বা তত্রাভিষীয়তে। সন্ধ্যাংশশ্চৈব তত্ত্বল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ ।।১৩। দেবতাদের বারো হাজার বর্ষে সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলিযুগ নামে চারযুগ হয়। তাদের পৃথক পৃথক পরিমাণও আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।। ১১। পুরাতত্ত্ব জ্ঞাতাগণ সত্যযুগাদির পরিমাণ ক্রমশ চার, তিন, দুই ও এক হাজার দিব্য বর্ষ বলে থাকেন।। ১২। প্রত্যেক যুগের আগে সম পরিমাণের শত বর্ষের সন্ধ্যা থাকে এবং যুগের পরেও সেই পরিমাণের সন্ধ্যাংশ হয় (অর্থাৎ সত্যযুগ আদির পূর্বে ক্রমশ চার, তিন, দুই ও একশত দিব্য বর্ষের সন্ধ্যা এবং তত বর্ষেরই সন্ধ্যাংশ হয়ে থাকে)। ১৩।। ২) শ্রীবিষ্ণুপুরাণ: ১/৩/৫ निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम्। तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धमभिधीयते॥ নিজেন তস্য মানেন আয়ুর্বর্ষশতং স্মৃতম্। তৎ পরাখ্যং তদর্দ্ধং চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে।। বলা হয় তাঁর নিজের পরিমাণে তাঁর আয়ু শত বর্ষের হয়। সেই শত বর্ষকে বলা হয় ‘পর’, তার অর্ধেককে বলা হয় ‘পরার্ধ’।। ৩) ভগবদ্গীতা: ৮/১৭ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ। রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তে’হোরাত্রবিদো জনাঃ॥ By human calculation, a thousand ages taken together form the duration of Brahmä’s one day. And such also is the duration of his night. মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। এভাবেই যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা। ✍️ প্রবীর চৈতন্য চন্দ্র দাস © স্বধর্মম্ ™️

অন্ন কত প্রকার?

ভগবদগীতা: ১৫/১৪ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥ অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচামি (পচাম্যন্নং) অন্নম্ চতুর্বিধম্॥ উক্ত শ্লোকে ❝অন্নম্ চতুর্বিধম্❞ অর্থাৎ, চার প্রকার অন্নের কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃতে অন্ন শব্দের অর্থ খাদ্য। যথা- চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। ১) চর্ব্য- চিবিয়ে খেতে হয় এমন, ২) চোষ্য- যা চুষে খেতে হয়, ৩) লেহ্য- যা চেটে খেতে হয় এবং ৪) পেয়- পান করে খেতে হয়

বেদ-বেদান্তে পারদর্শী হয়েও কেন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান রূপে জানতে পারা যায় না?

এই প্রসঙ্গে যামুনাচার্য তার স্তোত্ররত্ন-১২ তে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন- “হে ভগবান! মহামুনি ব্যাসদেব, নারদ আদি ভক্তেরা তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানেন। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার গুণ, রূপ, লীলা আদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং জানতে পারা যায় যে, তুমিই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত অভক্ত অসুরেরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না, কারণ তোমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে তারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই ধরনের অভক্তেরা বেদান্ত, উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা সম্ভব নয়।” (যামুনাচার্য- স্তোত্ররত্ব: ১২) এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ঐসমস্ত ব্যক্তিদের বেদ-বেদান্তের বিষয়াদি তোতাপাখির মতো মুখস্থ-ঠোঁটস্থ-পকেটস্থ থাকলেও, কেবলমাত্র তাদের চেতনা তম কিংবা রজগুণ দ্বারা আবৃত থাকায়, তারা পরমেশ্বর ভগবানের এজগতে প্রকাশিত লীলা সমূহ বুঝতে না পেরে ভগবানকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ভগবান বলেন- “বুদ্ধিহীন মানুষেরা, যারা আমাকে জানে না, মনে করে যে, আমি পূর্বে অব্যক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।” (ভ:গী: ৭/২৪) “আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।” (ভ:গী: ৯/১১) এখানে দেখা গেলো ঐসকল ব্যক্তিদের অসুর, বুদ্ধিহীন, মূর্খ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি যারা তম রজ গুণ দ্বারা প্রভাবিত নয় কিন্তু সত্ত্বগুনে স্থিত, সেইসব ব্যক্তিরাও অনেকক্ষেত্রে ভগবানের লীলা সমূহ দর্শন করে বিভ্রান্তিতে পড়ে ভগবানকে বুঝতে পারেন না, জানতে পারেন না। যেমন- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে আমরা দেখতে পাই ইন্দ্র এবং ব্রহ্মাজিও সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। একথা ভগবান নিজেও স্বীকার করে বলেছেন- “দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেন না, সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।” (ভ:গী: ১০/২) জড় কলুষমুক্ত না হলে পদ্মপলাশলোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। তাহলে কিভাবে জানা যায় দর্শন করা যায়? “অনন্য ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এই প্রকার আমাকে তত্ত্বত জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।” (ভ:গী: ১১/৫৪) শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান, পরব্রহ্ম হিসেবে তারাই জানেন যাদের হৃদয় নির্মল, যাদের তাঁর প্রতি অন্যন্য শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে৷ তাদের কাছেই তিঁনি তার স্বরূপ প্রকাশ করেন। ঠিক যেমন করে সূর্য উদিত হলেই দর্শন করা যায়। তেমনিভাবেই পরমেশ্বর ভগবান তার ভক্তদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। আবার মাঝেমাঝে মেঘের আবরণ আমাদের সূর্যকে দেখতে দেয়না, একইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের গোবিন্দম্ আদি রূপও তাঁর যোগমায়া শক্তি দ্বারা আবৃত থাকার ফলে আমরা দর্শন করতে পারিনা। আমাদের চেতনা মায়ার এই আবরণ থেকে মুক্ত হলেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আদি স্বরূপের দর্শন প্রদান করেন। সেই রূপ দর্শন করে অর্জুন নিজেও সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন- “তুমি পরম ব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞাতব্য” (ভ:গী: ১১/১৮)। ✍️ প্রবীর চৈতন্য চন্দ্র দাস

Views Today : 213

Views Today : 213 Total views : 118880

Total views : 118880 Who's Online : 0

Who's Online : 0 Your IP Address : 216.73.216.136

Your IP Address : 216.73.216.136